7月18日至22日,中国科学院院士、福建农林大学植物保护学院谢联辉教授率福建农林大学“薪火传耕”研究生乡村振兴服务实践团,深入莆田市涵江区梧塘镇,围绕“科技助农、文化兴村、教育扶智”主线,开展综合实践,为“漏头经验”注入新时代内涵,以青年视角续写“漏头经验”时代新篇,在闽中沃野奏响乡村振兴的青春强音。

重走初心地,院士田埂再开讲

7月18日,谢联辉院士带领师生团队重返“漏头经验”发源地--梧塘镇漏头村。青石板路上的足迹、古厝墙垣的斑驳印记,都承载着那段“半农半读”的奋斗记忆。站在昔日耕耘的田野边,院士向青年学子深刻阐释“漏头经验”的核心要义:“科技创新必须扎根大地,解决农民真问题!”这句朴实话语,道出了老一辈科研工作者扎根基层、服务三农的初心。当日,谢联辉院士为在场师生及当地民众讲授了一堂鲜活的思政课,从“漏头经验”的形成历程到新时代乡村振兴的使命担当,让“科学为民”的精神在互动中浸润人心。随后,福建农林大学植保学院党委与梧塘镇党委签署党建共建协议,聚焦“党建 + 科技”融合发展、“产学研”基地共建等四大领域,为科技兴农搭建制度框架。学院关雄教授、肖顺教授紧接着为百余名果农开展病虫害防治培训,图文并茂的《防治历》与便捷实用的 “博士医生农技服务卡”,将专业技术精准送到农户手中。

图1 图为谢联辉院士带领实践团成员重访考察漏头村(商洛华 供图)

图2 图为实践队成员专访谢联辉院士(薛煜凡 供图)

图3 实践队为梧塘镇农户进行果蔬种植技术培训(薛煜凡 供图)

一线深调研,精准处方到果园

7月19日至21日,实践团以实干姿态深耕一线,用创新思维为乡村发展注入新动能。在农田间,实践团成员化身精准施策的“农医生”:采用随机取样法系统普查荔枝毛毡病、枇杷裂皮病等当地主要果树病害,同步监测土壤 pH 值与湿度,构建病害与环境关联数据库;针对土壤酸化、农药滥用等突出问题,现场制定改良方案,发放《绿色防治历》300 余册,让绿色种植技术直达农户;走进省级农业物联网基地,研学水肥一体化灌溉与智能气象监测技术,探索 “云端种田” 的智慧农业新模式。在村落与产业园中,实践团同时承担起创意赋能的“设计师”与资源链接的“桥梁”角色:实地踏查漏头村古厝、梯田分布脉络,设计荔枝、八卦村特色 IP 及系列文创产品,唤醒乡土文化的经济价值与传承活力;深入涵江电商产业园,解析“农户 + 合作社 + 电商平台”的产销模式,为荔枝、枇杷等特色鲜果搭建“出山”通道,助力农产品走向更广阔的市场。

图4 实践队成员在双福村荔枝园进行病害调查(薛煜凡 供图)

图5 实践队成员向村民发放《荔枝龙眼绿色防治历》等资料(薛煜凡 供图)

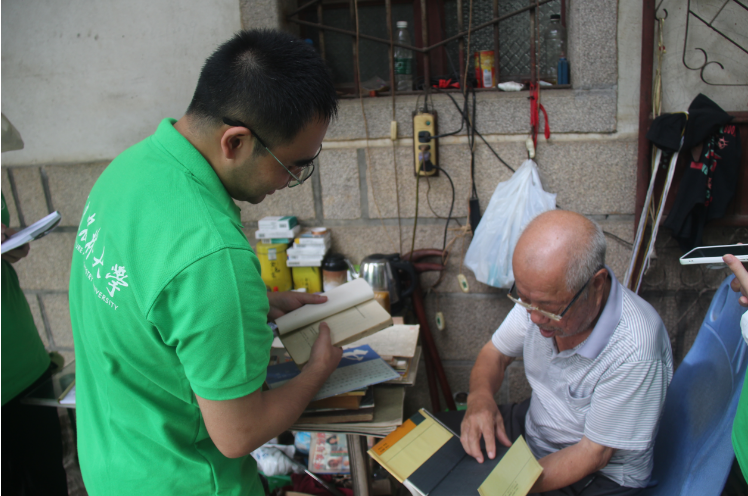

科普润童心,薪火传承农科精神

7月22日,实践团的行动从产业帮扶延伸至精神传承与未来培育,完成一场跨越时空的使命传递。在梧塘镇卓悦学校,实践团成员化身“自然导师”,为三十多名青少年开展昆虫科普课堂。通过活体昆虫标本观察、立体模型拼接与昆虫主题糖画创作,生动讲解“虫与农”的生态关系,让孩子们在动手实践中感受自然奥秘,求知的目光中埋下科学探索的种子。团队还专程拜访了“漏头经验”亲历者许老先生,老先生轻抚着当年为谢联辉院士亲手雕刻的印章印迹,回忆道:“他们当时就住我隔壁,是朋友,更是并肩奋斗的战友!”他展示的泛黄孤本农书与自学的刻章技艺,无声诠释着老一辈“扎根基层、甘于奉献”的赤诚之心。从启迪童心的科普课堂到守护记忆的口述史记录,实践团正将 “漏头精神” 的火种,从田野播撒向未来的心田。

图6 图为实践团成员向同学们进行昆虫科普(薛煜凡 供图)

图7 图为实践团成员拜访“漏头经验”亲历者许老先生 薛煜凡 供图

薪火永相传,构建振兴全链条

“薪火传耕”团队始终以谢联辉院士“把论文写在祖国大地上”的嘱托为指引,近一周的实践中,通过“科技进村、文创入户、科普入心”的多元行动,构建起服务乡村振兴的全链条网络。这条链,是精神的代代相传--从院士躬身田野的榜样引领,到青年学子科技助农的实干担当,再到为乡村少年播撒科学种子的未来培育,三代农科人对“三农”的深情在闽中沃野延续;这条链,更是力量的多维融合--以党建共建筑牢组织基础,用数字技术强化产业支撑,借文旅创意激活文化价值,凭科普教育夯实人才根基,多维度发力激发乡村内生动力。从院士躬身示范到青年接力奋斗,薪火相传的不仅是技术,更是把论文写在祖国大地上的使命担当。六十年星火再燎原,涵江沃野正升腾起科技兴农的磅礴力量。

六十年前,“漏头经验”如星火初燃,照亮乡土振兴之路;如今,新一代农科学子以青春智慧为其注入时代内涵。这簇不灭的薪火,必将在科技兴农、人才强农的征程上越燃越旺,成为照亮乡村全面振兴的燎原之光。

图8 图为实践队成员与谢联辉院士在漏头村村委会合照(何媛婷 供图)

文:李秀